Each man kills the things he loves - Note su Un film fatto per Bene di Franco Maresco

Da giovane sapevo che la bellezza non avrebbe mai salvato il mondo, eppure pensavo ancora che il cinema, così come l’arte in genere, una sua ragion d’essere ce l’avessero, che un film potesse servire a qualcosa. Oggi, nell’era dell’onnipotenza tecnologica, niente rimane, niente conta, niente ha alcun senso. Secondo me la tecnologia, caro Umberto, rappresenta il riscatto di tutti i mediocri e i senza talento del mondo La voce di Franco Maresco va mentre un carrello fa scorrere immagini sfumate in bianco e nero di lapidi che sembrano non finire mai. È la pietra tombale del cinema? Il manifesto di un regista agorafobico che non crede più a niente? L’ultima spietata analisi di chi ha saputo descrivere le lordure italiane? Un film fatto per Bene, Franco Maresco, 2025, presentato in concorso all’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è già nelle sale e si moltiplicano le recensioni su questo film ibrido che mescola la finzione al documentario, road movie al metacinema.

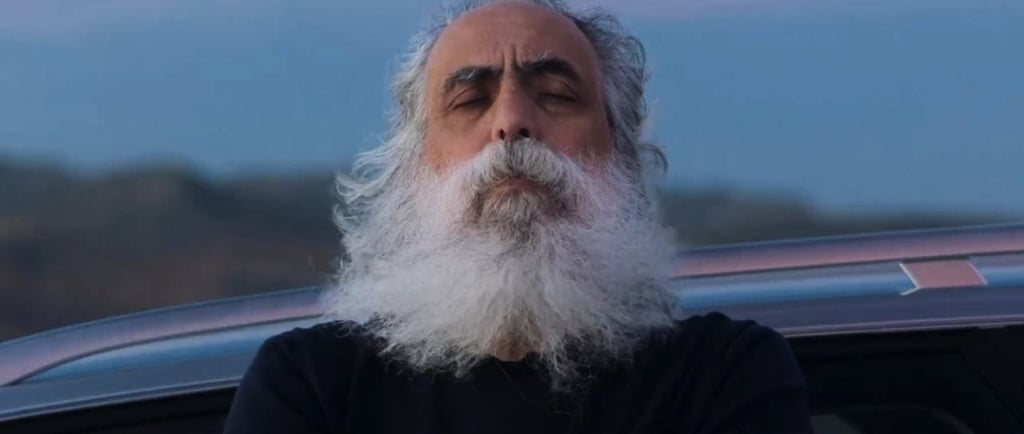

Il film è l’ultimo di una carriera del regista palermitano che, parafrasando Walter Siti, arriva alla sua diciassettesima ripresa con il pubblico italiano e con l’industria del cinema. Assistiamo a un “filmicidio”, al naufragio di un’idea e ai suoi tentativi di recupero, alla sparizione del regista. Maresco inizia a girare un film su Carmelo Bene, innestandolo sulla storia di San Giuseppe da Copertino, su cui Bene aveva scritto una sceneggiatura cinematografica, A bocca aperta. Seguiamo Umberto Cantone, sceneggiatore e amico di Maresco, alla ricerca del regista che ha fatto perdere le tracce di sé. Come in Belluscone. Una storia siciliana (2014) dove Tatti Sanguineti cerca di salvare un film impossibile, anche qui il progetto naufraga: non si riesce a girare una scena completa, i take vanno rifatti decine di volte, la sceneggiatura cambia in corso d’opera.

Il film su Carmelo Bene sparirà presto, trasformandosi in un mockumentary sulla ricerca del regista inframmezzato dalle scene già girate e montate della disastrosa levitazione di San Giuseppe da Copertino, il Santo Volante protettore degli studenti che imparò la dottrina per scienza infusa. Ma una corda si rompe, il protagonista issato rovina per terra. Maresco precipita nello sconforto. Il regista va anche cercato nel passato e così si ripercorre la sua carriera: gli inizi con TVM, Cinico TV, il blocco della censura di Totò che visse due volte nel 1998, la separazione da Daniele Ciprì. Torna il racconto dei dissapori con la produzione, il tentativo di continuare a girare negli studi di TVM con Ciccio Mira e Francesco Puma come protagonisti.

Nella ricerca di Cantone la carica eversiva terribile, la rabbia feroce mascherata da ghigno sardonico lascia un po’ lo spazio a una rassegnazione, a un nichilismo assoluto che non cerca neanche di sottolineare le cattiverie e le idiozie dell’Italia. Maresco si ritira a vita privata, non lancia strali disperati come in La mafia non è più quella di una volta, ormai tutto è irrecuperabile e forse non c’è neanche spazio per la rabbia: il film è meno caustico, non pone lo spettatore di fronte alla sfida del blasfemo che bestemmia Dio perché ne è deluso. Forse è più divertente che disperato e Maresco diventa egli stesso una sua creazione, un suo personaggio assurdo, nevrotico, in preda ai deliri di onnipotenza.

Il film cambia continuamente modi: dalle scene in bianco e nero del film sul Santo Volante girate in pellicola, a fotografie di scena, talking heads degli attori maltrattati sul set, ai campi lunghissimi di Cantone che cammina nelle campagne del palermitano alla ricerca di qualcosa. I primi piani fortemente contrastati tornano insieme alle interviste delle vittime dell’ossessione di Maresco. C’è la voce del regista, introdotta con l’espediente della lettera a Umberto Cantone che poi racconta le fasi finali del film. Un film fatto per Bene è una piccola antologia degli amori di Maresco, che comunque non può fare a meno di maltrattare. Anche la colonna sonora, affidata di nuovo al jazzista Salvatore Bonafede, torna sul jazz tanto amato a cui ha dedicato due documentari: Io sono Tony Scott e Lovano Supreme mescolando brani noti e inediti.

C'è Franco Scaldati, drammaturgo palermitano di cui Maresco parla ogni volta che può, figura fondamentale per leggere i ritratti disperati dei lumpen (che dà anche il nome alla casa di produzione di Maresco, la Lumpen film). Per Maresco, Scaldati rappresenta un riferimento artistico ineludibile: dopo la morte del drammaturgo nel 2013, il regista ha continuato a portarne in scena i testi e a dedicargli opere, come il recente documentario Gli uomini di questa città io non li conosco (2015) Il drammaturgo palermitano offre a Maresco un modello alternativo di rappresentazione del degrado: dove Scaldati riesce ancora a trovare dignità tragica e dimensione poetica negli emarginati, Maresco li registra ormai come vuoti e irredimibili, privi di quella scintilla di umanità che potrebbe riscattarli. È la differenza tra chi trova la bellezza nel degrado e chi invece ne documenta solo l'inesorabile sfacelo, tra la compassione e il nichilismo.

Di rara bellezza la scena con Melino Imparato e Gino Carista, due attori storici del teatro siciliano e interpreti abituali dei testi di Scaldati, che hanno lavorato insieme a Maresco in diverse produzioni teatrali dedicate al drammaturgo palermitano. Nel film interpretano Totò e Vicé, quelle "candide figurine trasognate", in un campo lunghissimo mentre camminano per le desolate campagne siciliane. La sequenza, di rara bellezza, rende il paesaggio un teatro a cielo aperto dove i due personaggi sembrano vagare senza meta, alla fine del mondo. Ma Maresco è sempre Maresco, e la poesia viene bruscamente interrotta dalla sua voce che rimprovera Carista e chiede di rifare il ciak. Anche gli omaggi al maestro diventano occasione di tormento per gli interpreti, confermando quella tendenza autodistruttiva che porta il regista a maltrattare persino ciò che ama. C’è anche Antonio Rezza, che interpreta il tristo mietitore in una sequenza che rifà Bergman: solo che Antonius è Bernardo Greco, afasico che non può giocare, non percepisce il dramma. La morte, dopo giorni di attesa, chiede, sfinita: «Ma ce sai giocà a scacchi te?».

Torna la Palermo post-umana di Cinico TV e dei documentari Belluscone – una storia siciliana (2014) e La mafia non è più quella di una volta (2019), sempre svuotata della sua componente umana. La città appare ripresa dall'alto o dal finestrino di un taxi guidato da Francesco Conticelli, improbabile Virgilio che non riesce a smettere di pregare nemmeno quando deve raccontare qualcosa.

La lavorazione del film è durata quattro anni, tra ripensamenti, continue trasformazioni del progetto e sparizioni, le stesse che più o meno si raccontano nel film. Alla mostra di Venezia non si è visto, non ha mandato messaggi, ma ha aleggiato come nella stupenda sequenza finale che si libra sempre più in alto, sulle nuvole di Palermo. Chi ha fatto le sue veci nel contesto della Mostra è stato il produttore di Lucky Red Andrea Occhipinti, di cui pure si sente la voce stufa durante il film che recrimina Maresco, con una soluzione inusuale che esibisce la parte nascosta di industria del cinema, che qui invece gioca a carte scoperte. Si menzionano le difficoltà produttive, quasi se ne sorride. Qui la casa di produzione sembra essere quasi un personaggio, che in puro stile mareschiano deve essere maltrattata dal regista.

Un Film fatto per Bene è una provocazione continua, un tentativo di sabotare dall’interno il cinema, amato e detestato in ugual maniera. Un modo, si dice nel film di «far morire Sansone con tutti i filistei». La bellezza non salverà il mondo, e si semina il dubbio che lo stesso regista faccia un’ammissione desolante a se stesso e al suo pubblico: «ecco perché chi non sa fare niente può sperare nel cinema: un film, di questi tempi, non si nega a nessuno». Di tutte le battaglie, di tutta la passione, nulla rimane. Solo un po’ di religione popolare e un volo tra cirri, in attesa di sparire di nuovo e di giocare a farsi trovare.