“Pioggia di Ricordi”: estate, nostalgia e uno sguardo al passato per andare avanti

“Quella notte ricordi sconnessi dei tempi della quinta elementare vennero a riemergere uno dopo l'altro nel mio cuore [...]. Ed era proprio come un film che occupava la mia testa e finiva col sopraffare la me stessa reale.”

“Pioggia di Ricordi” (1991) è il quinto lungometraggio diretto da Isao Takahata, che decide di abbandonare gli immaginari fiabeschi delle sue precedenti opere per dare vita ad un racconto realistico e introspettivo. Le memorie del passato e le vicende del presente si confondono continuamente durante la narrazione che vede come protagonista Taeko, una giovane impiegata d’ufficio nella fredda, e all’apparenza asettica, Tokyo.

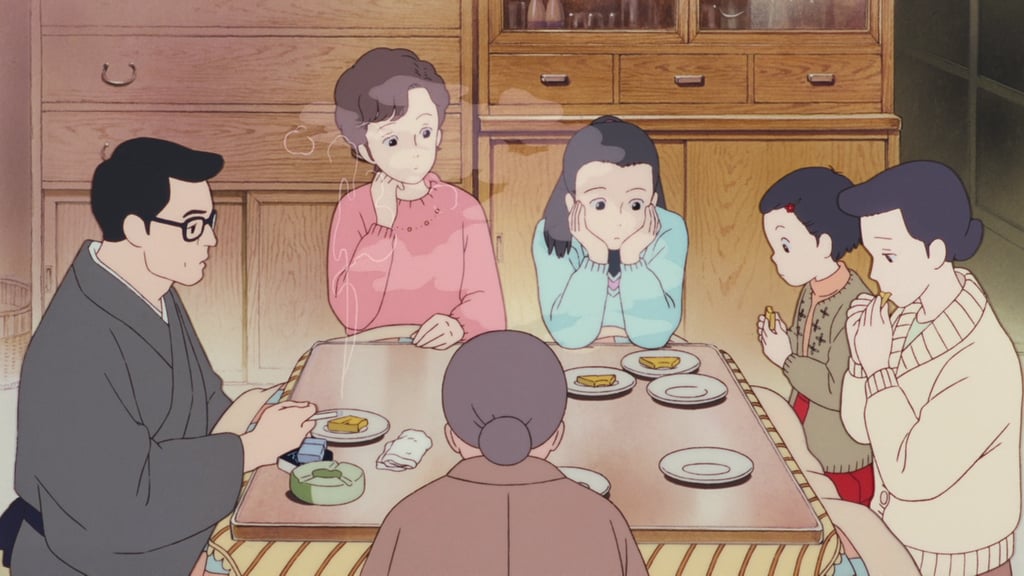

Fin dalla prima scena, in cui Taeko informa il suo datore di lavoro che trascorrerà nuovamente le sue vacanze presso l’azienda agricola della cognata, notiamo un desiderio di evasione mentale e fisico da parte della ragazza: con un brusco stacco di montaggio Takahata porta immediatamente lo spettatore ai tempi della scuola elementare, mostrandogli una piccola Taeko entusiasta per l’inizio dell’estate. L’interruzione della routine quotidiana le permetterà di viaggiare con la mente e ripercorrere vari momenti della sua infanzia dai più dolci e teneri ai più amari e tristi. Nel racconto, l’estate diventa metafora di una libertà che si tende a perdere una volta entrati nel mondo del lavoro e delle grandi responsabilità. Le vicende passate sono rappresentate con un tratto d’animazione più sbiadito, uno stile pastello con sfondi e dettagli meno precisi e marcati: questo per rendere in modo astuto il concetto del ricordo che spesso risulta poco definito o annebbiato. Il presente è invece animato dal regista con molta precisione e attenzione agli ambienti, sia rurali che cittadini, ma anche alle espressioni dei personaggi, caratterizzati con estrema accuratezza.

Le musiche sognanti e a tratti malinconiche accompagnano la ragazza nel suo viaggio verso la campagna, che la porterà a ricordarsi dei momenti in cui, quando era bambina, riusciva ad apprezzare le situazioni di vita quotidiana che ora dà per scontate. Emblematico è l’episodio dell’ananas, un frutto che nessuno in famiglia ha mai assaggiato, ma che un giorno il padre porta a casa… le aspettative sono alte, Taeko assapora il profumo con entusiasmo, ma il gusto si rivela deludente. Questo episodio, all’apparenza insignificante, ci mostra l’attaccamento alla famiglia e l’importanza che ha avuto, nel bene e nel male, per la sua crescita. I numerosi flashback ci mostrano un padre severo e spesso distaccato che tratta la bambina in modo brusco, rivelandosi così uno stereotipo del tradizionale capofamiglia giapponese.

La vita ordinaria viene rappresentata con semplicità, realismo e uno sguardo inevitabile al cinema di Ozu Yasujirō, in particolare per l’utilizzo di inquadrature fisse, lenti movimenti di macchina e una rigorosa attenzione ai dettagli, che suggerisce la volontà di cogliere appieno il momento.

Fin dall’infanzia Taeko si è dovuta confrontare con aspettative e modelli rigidi, in particolare nell’ambiente scolastico che pretende alti livelli di rendimento e disciplina. Quelle pressioni non si sono dissolte con il tempo, bensì si sono trasformate in nuove forme di giudizio e controllo: le norme sociali impongono alle donne di trovare un marito e quindi non vedono di buon occhio una donna indipendente di 27 anni che ha scelto di non sposarsi.

I ricordi suscitano nella protagonista una sensazione di agrodolce nostalgia e finiscono per sovrapporsi alla realtà come fossero sogni ad occhi aperti. La condivisione di alcune memorie con Toshio, ragazzo che la accoglie una volta arrivata in campagna, permette a Taeko di comprendere meglio certe situazioni passate. Il dialogo con lui, sempre rispettoso e aperto, dà nuova importanza ad un passato che viene reinterpretato con uno sguardo diverso e più maturo. Il confronto tra i due contribuisce ad avviare un processo di autoanalisi e riflessione su eventi ormai lontani, portandola a capire qualcosa in più sulla sé stessa del presente.

Taeko decide quindi di vivere l’estate in modo poco convenzionale, aiutando Toshio e la sua famiglia nella raccolta del cartamo, una pianta solitamente spontanea e infestante che a volte viene coltivata per estrarne coloranti utilizzati per la produzione di vari cosmetici, tra cui il rossetto. Il racconto dettagliato delle varie procedure di raccolta, fermentazione e lavorazione dei fiori, dimostra il sacrificio e la fatica che comporta il lavoro nei campi, ma allo stesso tempo è possibile cogliere un senso di soddisfazione nei volti affaticati delle raccoglitrici di cartamo che accolgono Taeko al suo arrivo.

Inizia così a dipingersi un’atmosfera quasi mistica in questo ambiente rurale caratterizzato da piante, fiori e creature che convivono con la natura in un armonioso quadro di pace e bellezza. Toshio racconta a Taeko del suo forte legame con la campagna, definendo il riso, le mele e le ciliegie come esseri viventi di cui è doveroso prendersi cura, quasi fossero come dei figli. Questa riflessione sul legame profondo tra l’essere umano e il paesaggio che abita — un legame dinamico, capace di trasformare entrambe le parti — porta la ragazza a pensare in modo diverso a quei luoghi già vissuti precedentemente. “Ecco perché è tutto così nostalgico, sento come se questa fosse la mia casa”, afferma Taeko, riconoscendo di aver lasciato una parte di sé in quelle terre. Attraverso il suo sforzo, ha donato qualcosa alla natura, e questa, in cambio, le ha restituito paesaggi, emozioni, sensazioni e ricordi: un rapporto quasi simbiotico che la rende parte di quel mondo.

L’estate diventa il momento di libertà, una finestra per ascoltare i propri pensieri: permette di riflettere sul passato per comprendere il presente e affrontare il futuro. Per Taeko questo momento coincide con la maturazione di una nuova consapevolezza: quella di poter vivere secondo le proprie scelte, in un tempo che sente davvero suo. Il film spinge lo spettatore a pensare anche ai tempi odierni, segnati da ritmi frenetici che non permettono mai di guardarsi dentro fino in fondo. Il tempo non è mai uguale per tutti e a volte è necessario attendere, sapersi fermare, al fine di riconoscere il momento adatto e prendere la decisione giusta.

“I bruchi, se non diventano crisalidi, non possono diventare farfalle. Eppure non pensavo neanche un pochino di voler diventare crisalide. Il ripensare incessantemente a quel tempo, sarà stato perché per me era tornata un'altra volta la stagione della crisalide?”