Un volto, troppi Io

A tutti ogni tanto piace vedersi un bel film di fantascienza; magari un film di Christopher Nolan con i propri amici la sera, per scervellarsi un pò in compagnia di un bel vino bianco, o una maratona di The Matrix per coltivare una visione pessimista e distopica del futuro, oppure Ritorno al Futuro, per avere un’idea della magnificenza degli anni ’80 della cinematografia. Uno dei più recenti film di fantascienza è Mickey 17, del 2025 diretto da Bong Joon-ho. Nel vasto panorama del cinema fantascientifico, quest’opera ricorda The Face of Another (Tanin no kao) di Hiroshi Teshigahara, in quanto, entrambi i film, si confrontano con lo stesso antagonista: l’instabilità dell’identità umana in una società sempre più liquida, tecnicamente mediata e frammentata. Se il primo film costruisce una riflessione pop in chiave filosofica attraverso i meccanismi della clonazione e della serialità (argomenti di cui Walter Benjamin e Arthur Danto sanno molto), il secondo affonda nelle inquietudini esistenziali dell’individuo alienato, ponendo al centro la maschera (che consiste in lungo nastro che copre l’integrità del viso del protagonista) come metafora definitiva della soggettività moderna, cioè dell’elevata auto-isolazione dell’individuo nei confronti dei gruppi o della società in generale. Entrambi i film, pur nella loro distanza estetica e narrativa, mettono a nudo l’inquietudine dell’io postmoderno, costantemente alla ricerca di autenticità in un mondo in cui la verità viene sempre di più ostracizzata da una miriade di parvenze.

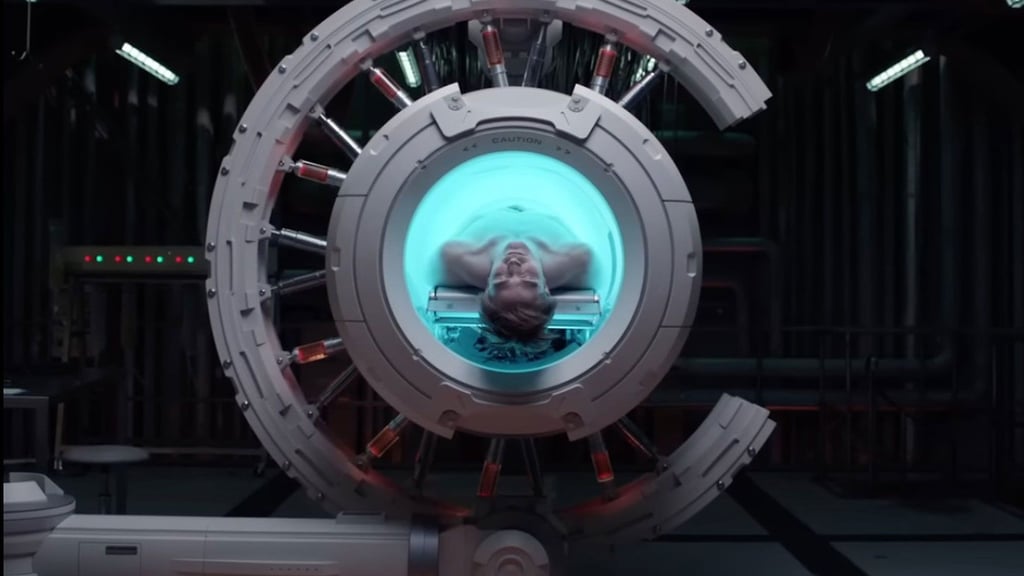

In Mickey 17, Bong Joon-ho parte da una premessa tanto fantascientifica quanto brutalmente attuale: Mickey è un “lavoratore sacrificabile” mandato su un pianeta ostile di nome Niflheim per compiere missioni letali. Ogni volta che muore, viene sostituito da un nuovo corpo, identico al precedente, ma con i suoi ricordi immagazzinati. L’intreccio prende una svolta quando due iterazioni dello stesso individuo si ritrovano vive – o meglio, attive – simultaneamente, costringendo la narrazione ad affrontare la domanda cruciale: chi è il vero Mickey? Qual è l’identità autentica? Il regista, con il suo consueto equilibrio tra satira sociale e tensione metafisica, si interroga su cosa significhi essere “sé stessi” in un mondo dove la coscienza può essere duplicata, conservata, trasferita, manipolata. In questa visione, l’identità viene ridotta a un file, un codice, un contenitore stabile e riproducibile.

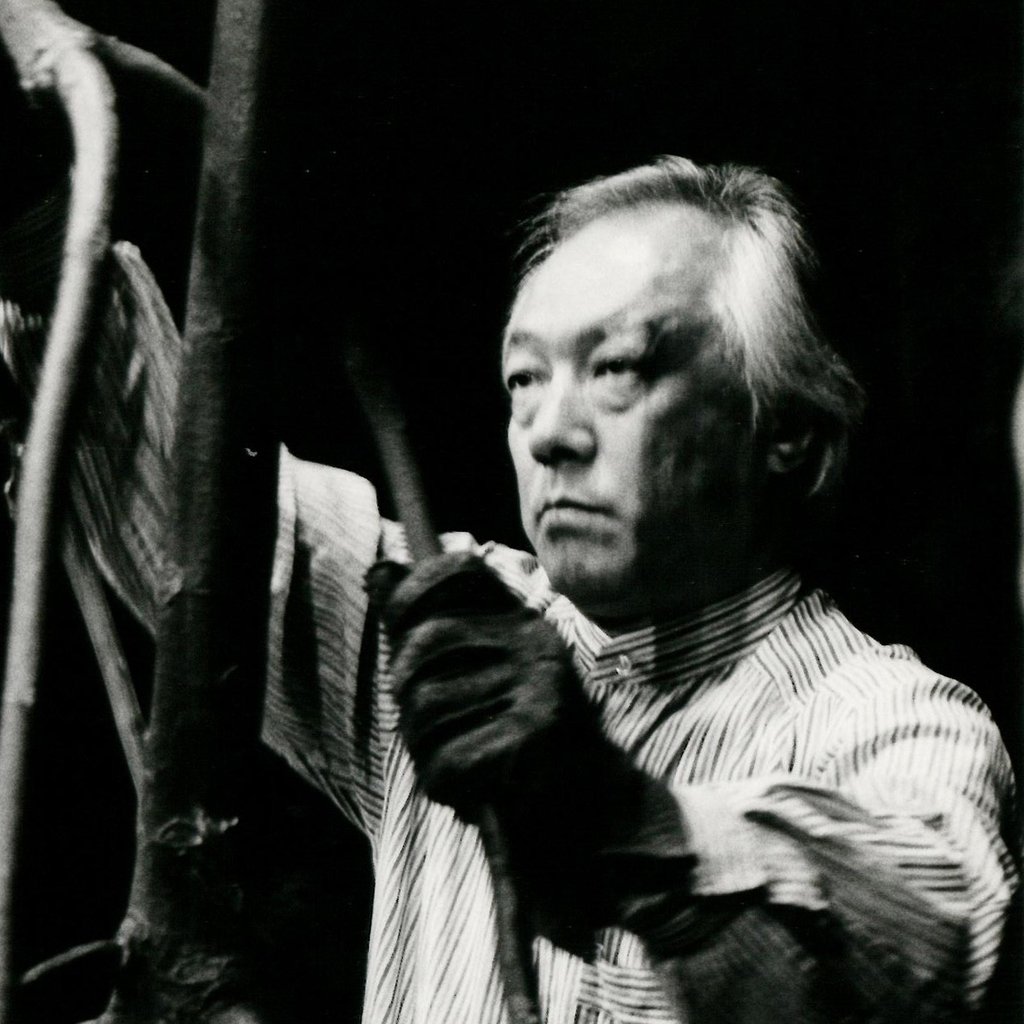

Al contrario, The Face of Another, tratto dal romanzo di Kōbō Abe, racconta la storia di un uomo che, dopo aver subito un incidente che gli sfigura il volto, riceve una maschera facciale iperrealistica, dopo un periodo passato con il cranio in fasce. Questo nuovo volto fà scoprire al protagonista la libertà inquietante di poter essere qualcun altro, potendo agire senza responsabilità attraverso l’illusione dell’anonimato. Il regista Teshigahara accompagna questa metamorfosi con una regia sperimentale e claustrofobica, che rende tangibile il senso di disconnessione tra volto e identità, tra l’identità apparente esteriore e l’identità madre interiore. La maschera non è più uno strumento di protezione, ma diventa un veicolo di dissoluzione: nel momento in cui il protagonista si sdoppia, perdendo il legame tra immagine e interiorità, si apre il baratro della disintegrazione e le due personalità del protagonista cominciano a lottare tra di loro.

Tornando al confronto, la differenza tra le due opere riflette la mutazione storica del soggetto nella cultura postmoderna. The Face of Another, figlio del Giappone postbellico, anticipa le teorie di Jean Baudrillard e Guy Debord: l’individuo si trova immerso in una società – quella attuale – dello spettacolo, dove l’immagine sostituisce la realtà, e dove il volto – un tempo segno di interiorità – diventa superficie pura, manipolabile. La maschera del protagonista diventa così un laboratorio filosofico: la possibilità di essere chiunque coincide con la perdita della propria verità. Ora tra le celebrità si sta affermando il trend del no make-up, che sotto l’alibi del proteggere la propria pelle dagli agenti chimici all’interno dei cosmetici, professa l’aderenza alla propria identità – fisica e successivamente spirituale – mantenendo puro e intoccato il proprio viso in un mondo in cui tutti si modificano a seconda di canoni che cambiano ogni cinque o dieci anni.

In Mickey 17, invece, l’orizzonte postmoderno è quello digitale e iperconnesso. La clonazione non è più una minaccia etica, ma una pratica industriale. L’identità viene trattata come una risorsa economica, replicabile e smaltibile. Il paradosso non è solo esistenziale, ma sistemico: Mickey è al tempo stesso soggetto e prodotto, uomo e scheda madre. Bong Joon-ho sposta la questione dal piano ontologico a quello politico: chi controlla l’identità? Chi decide quale versione del sé ha il diritto di esistere? Se Teshigahara esplora la frattura tra interiorità e immagine, Bong denuncia il collasso tra corpo e funzione, tra individuo e prestazione.

Entrambi i film, infine, si intersecano in un nodo comune: la perdita di autenticità. In un mondo in cui ogni forma è replicabile, dove il volto può essere ricostruito e la memoria duplicata, cosa resta dell’esperienza individuale, dell’essenza e dello spirito della gente? L’angoscia dei protagonisti – sia il Mickey moltiplicato che l’uomo senza volto – deriva proprio da questo smarrimento. L’identità non è più un dato, ma una costruzione fragile, continuamente minacciata dal contesto tecnologico, sociale e politico.

In conclusione, The Face of Another e Mickey 17 ci parlano della stessa crisi, ma da prospettive storiche differenti: una, ancora immersa nelle ferite esistenziali del Novecento, la cui Prima Guerra Mondiale portò allo shock dei prostetici, che riescono a cambiare o restaurare parti del proprio corpo,l’altra proiettata nell’incubo lucido della contemporaneità biotecnologica, in cui l’intero rizoma della nostra identità può essere trasferito da un cervello a un altro in una specie di trapianto di identità, o di corpo. In entrambi i casi, l’identità è un campo di battaglia, e in entrambi i casi il volto – reale o artificiale che sia – è il teatro su cui si gioca l’ultima, fragile rappresentazione del sé, almeno prima di farsi una solida identità avvalendosi di una selezionata lettura tra decine di migliaia di libri certificati scritti prima dell’avvento del postmodernismo, invece di abbellire o abbruttire la valva di un’ostrica senza perla.

In entrambi i film, il concetto di identità non è soltanto espresso a livello narrativo o tematico, ma si concretizza attraverso precise scelte cinematografiche che amplificano visivamente e formalmente il dramma dell'io. In The Face of Another, Hiroshi Teshigahara lavora con una grammatica visiva rigida e disturbante: frequenti inquadrature fisse e primi piani sgranati accentuano la distanza tra il protagonista e il mondo che lo circonda. L’uso di pareti traslucide, vetri, riflessi e superfici opache crea una continua comunicazione tra visibile e nascosto, tra ciò che si mostra e ciò che si cela dietro la maschera, aumentando subliminalmente la potenza del messaggio dietro al film. L’ambiente, quasi clinico e alienante, diventa un prolungamento psicologico della frammentazione del soggetto rispetto alla società. Inoltre, l’uso del bianco e nero accentua il senso di astrazione e di perdita di coordinate, rendendo la questione identitaria ancora più angosciante e metafisica, aumentando l’attenzione dello spettatore.

Al contrario, in Mickey 17, Bong Joon-ho opta per un’estetica ipermoderna, tecnologica e dinamica, giocando con la duplicazione anche a livello formale. La presenza simultanea di due Mickey, interpretati entrambi da Robert Pattinson, viene resa con effetti visivi sofisticati e un montaggio fluido che sovrappone i due corpi con naturalezza disturbante. La scenografia, fatta di ambienti industriali claustrofobici alternati a vasti paesaggi alieni, riflette la tensione tra l’individuo e l’apparato sistemico che lo produce e lo consuma. Bong utilizza anche un registro cromatico freddo e metallico che accentua la spersonalizzazione del protagonista, facendo emergere il paradosso della sua umanità residua proprio dalla sua condizione di "prodotto". L’aspetto compositivo del film, pur mantenendo un tono accessibile e narrativamente coinvolgente, non rinuncia a sottolineare la crisi del soggetto attraverso simmetrie, sdoppiamenti e un continuo slittamento del punto di vista.

Una piccola postilla: mai fidarsi del postmodernismo. L’identità non si basa su apparenze. Non si cambia la realtà mettendosi una maschera addosso; la realtà così non solo rimane, ma peggiora.